7月1日に「路線価」が発表され、各都市で〇年連続上昇した、〇%上昇したといった話題がニュースや新聞をにぎわせました。

では「路線価」とはなにか、どのような見方をすればいいのかをみていきます。

路線価は相続税や贈与税の計算のもとになる土地の評価額の基準となる

自分の財産に土地がある場合、さまざまな場面で自分の土地の価値を把握する必要が出てきます。

相続税や贈与税を計算するときのもとになる財産額は時価と決められていますが、土地について、その時価とはいくらなのか一般の人は簡単に把握できません。

そこで、国が計算するもとになる金額を決めています。それが路線価です。

売却するときはいくらで売れるかを把握したいため、実際に取引されている市場価格が気になります。

売る方からすれば、この金額はなるべく高い方が望ましいでしょう。

相続は、時期を選べず、また相続した土地に住み続けるのであればすぐに売却するわけではありません。

ですから取引金額が高くても意味はなく、また相続税は少ない方がありがたいため、相続税を計算するときの基準になる金額は低い方が望ましくなります。

国税庁の発表では、路線価は市場価格の8割を目安に設定しているとのことです。

上記のような事情を考慮してのことと思われます。

路線価の見方~目的の場所とその周辺の路線価図を眺める

路線価は土地の前の道路に付されています。

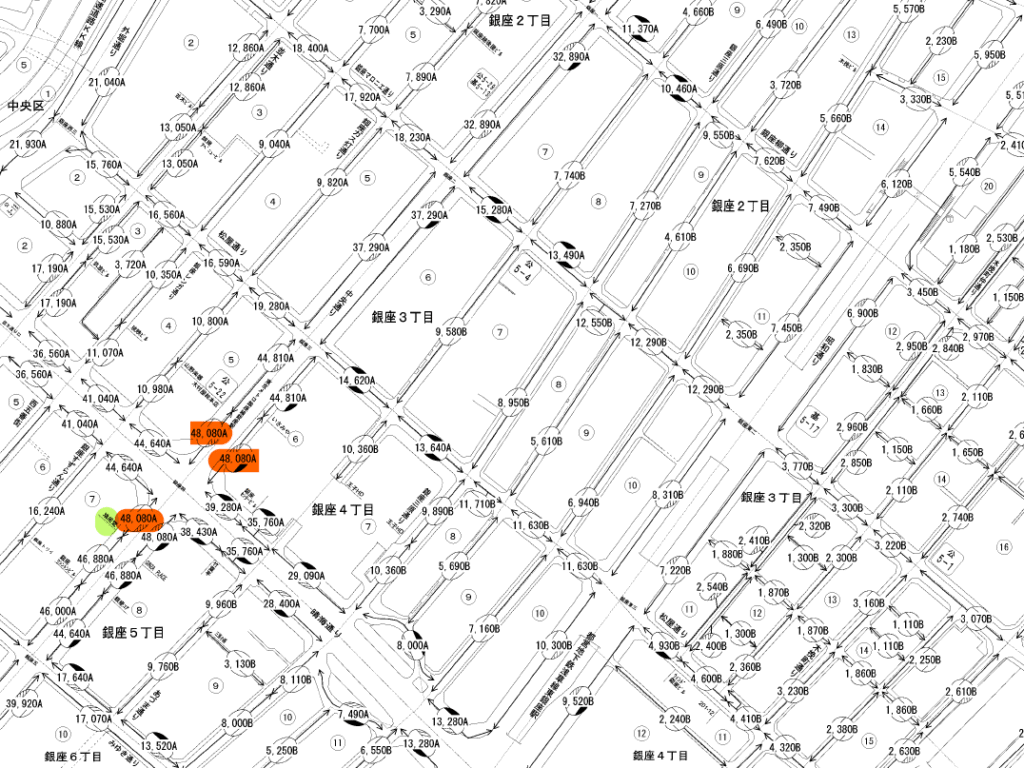

上記の図は、路線価が発表されるといつも話題になる路線価最高額地点周辺の路線価図です。

よく鳩居堂前と言われますが、鳩居堂の前だけの金額ではありません。

また、おなじ道路に面していても、鳩居堂の隣あたりからは金額が違うこともわかります。

また同じ地区でも道を一本中に入っただけで路線価が8割下がる場所もあります。

興味のある場所の路線価図を見てみると、一般的な地図とは違う見方ができます。

路線価の見方~数年の推移を見てみる

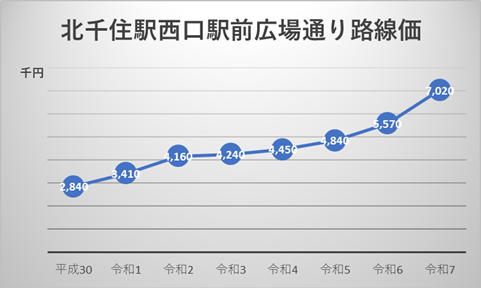

また数年にわたって同じ地点での路線価を調べてみると、価格の推移が見えてきます。

最近では足立区の北千住駅前の上昇率が取り上げられますので見てみましょう。

北千住駅は鉄道の乗り入れなどの便がよく、周辺ではマンションなどの開発が続き、路線価も上昇を続けています。6年前から比べると倍以上になっています。

土地に魅力があるからこそ路線価が上昇しているわけですが、相続税を支払うことを考えると喜んでばかりもいられません。

路線価図は国税庁のホームページで公開されており、いつでも誰でも見ることができます。

もちろん市場価格とは違いますが、周辺との金額の差や上昇率などは今後の土地の価格を考える上でのひとつの指標にはなるでしょう。

ちなみに路線価がついていない地域もあります。その場合はまったく違う評価基準を使って評価することになります。