各中学校、高校では「税の作文」を夏休みの宿題にしているところもあるようです。

「税は何に使われているのか」を調べることで、自分が住んでいるまちのこれからを考えることができます。

子どもたちは夏休みの宿題の参考に、おとなも住んでいるまちやこれから住むまちのことを知るために、見ていきましょう。

日本には税金の種類が約50種類ある

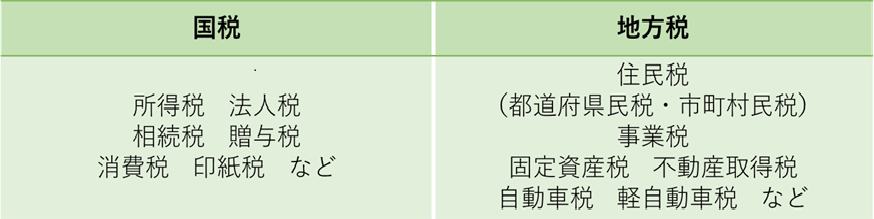

この50種類の税金は、いろいろな分類の仕方があります。

たとえば税金を納める先により国税と地方税に分けられます。

国税は国に納める税金です。

集められたお金は国家予算として防衛や教育、社会保障など、日本全体に関わる事業に使われます。

一方、地方税は自分が住んでいる地域に納める税金です。道路やごみ収集、図書館や福祉サービスなど、地域の暮らしに直結するものに使われます。

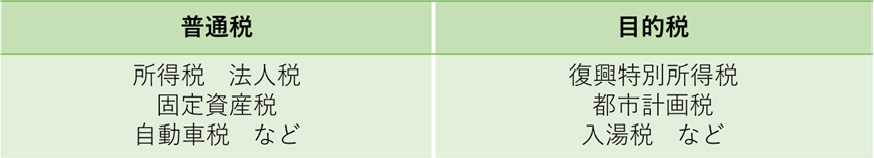

もう一つ、税を使う目的により普通税と目的税に分けられます。

普通税は使い道を決めず、一般的な経費として使われます。

目的税は使い道が特定されています。たとえば都市計画税はその地域の都市計画事業(道路、水道、公園など公共施設の整備)などに充てられます。

また、温泉に入るときに課せられる入湯税は、温泉施設の整備、源泉の保護や源泉を管理する施設の整備、観光の振興などのために使われます。

地域によって税金の使い道もかわる

地方自治体の税の使い道は、より私たちの生活に密接にかかわっているため、想像がしやすいかもしれません。

東京都23区では、次のような分野に積極的に税金が使われています。

・子どもや若者への支援(ex.学校給食費の援助を手厚くする)

・高齢者や福祉の分野(ex.在宅介護や医療を支援する)

・災害に強い都市づくり(ex.建物の耐震化に助成金を出す、公園や緑地を整備し、災害時の避難場所として活用する)

これに対して、観光地では別の分野に税金が使われています。

たとえば神奈川県の箱根町では、税金の多くが観光に関わる分野に充てられています。

・ごみの収集や処理

・下水道の維持管理

・観光施設の整備

観光客が多い地域ならではの使い道といえるでしょう。

自分が住んでいるまちの将来を考える

税金の使い道を見ると、そのまちがどんなことを大切にしているのかが見えてきます。

多くの自治体では、ホームページに「予算」のページがあり、そこに詳しく紹介されています。

夏休みの宿題に取り組む子どもも、これからの暮らしを考える大人も、ぜひ一度、自分のまちの予算を調べてみてください。

そこには、未来のまちの姿が映し出されています。